Oi, sumidos. Hoje apresentamos aqui no Nunca Pura uma introdução que, acreditamos, pode ser útil ao pessoal que esteja interessado em começar a estudar história da saúde no Brasil. Com foco nos séculos XVIII e XIX, dividiremos essa introdução em três tópicos: os diversos ofícios de curar; as relações escravistas; a institucionalização da medicina imperial.

É claro, poderíamos ter colocado vários outros tópicos, mas acreditamos que os três escolhidos são importantes para quem quer se introduzir na temática. Grande parte de falar de saúde no Brasil dos séculos XVIII e XIX é falar da relação entre terapêuticas oficiais e populares, bem como de um processo de institucionalização do ofício médico através das escolas de Medicina e Cirurgia, da Academia Imperial de Medicina, e de órgãos reguladores como a Fisicatura-mor (1808-1850), a Junta Central de Higiene Pública (1850-1886) e a Inspetoria-Geral de Higiene (1886-1892).

Os diversos ofícios de curar

Na esfera das práticas populares de terapêutica, as “artes de curar” eram dominadas por uma variedade de sujeitos pertencentes a grupos sociais distantes das elites de ascendência europeia que compunham o quadro médico oficial. Eram esses terapeutas os escravizados, libertos e demais indivíduos com trajetórias que não tinham como baliza a Academia. Os sangradores, barbeiros e demais curadores não licenciados não ocupavam apenas as lacunas deixadas pela medicina douta (NOGUEIRA, 2014). Eles de fato disputavam os espaços de cura com médicos formados, sendo estes espaços não apenas as Casas de Saúde, mas também espaços simbólicos, ligados a legitimidade dessas práticas estabelecida pela preferência e pelas concepções de cura e de saúde niveladas entre os enfermos e os curadores.

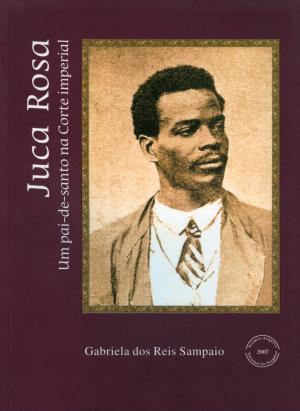

Personagens como Juca Rosa, estudado por Gabriela dos Reis Sampaio (2003), curandeiro negro que ficou famoso e obteve notoriedade como líder espiritual fazendo ‘curas milagrosas’, sofreu repressão e foi preso e pintado nos jornais como monstro, propiciam, segundo a autora, desvendar um universo de “formas de entender e lidar com doença e cura de sujeitos comuns, de diversos trabalhadores pobres ligados à tradições culturais afro-brasileiras, no Rio de Janeiro durante o Segundo Reinado” (SAMPAIO, 2003, p.389).

Num Brasil atravessado pelas dinâmicas oriundas do sistema escravista, e de uma composição social marcada pela diversidade étnica e cultural, a saúde era um aspecto social e cultural ligado não só a uma técnica uniforme de restabelecimento da norma orgânica, mas sobretudo à aspectos religiosos, à crenças e visões de mundo diversas e, assim, talvez inapreensíveis por parte da epistemologia oficial legitimada por uma tradição europeia e livresca.

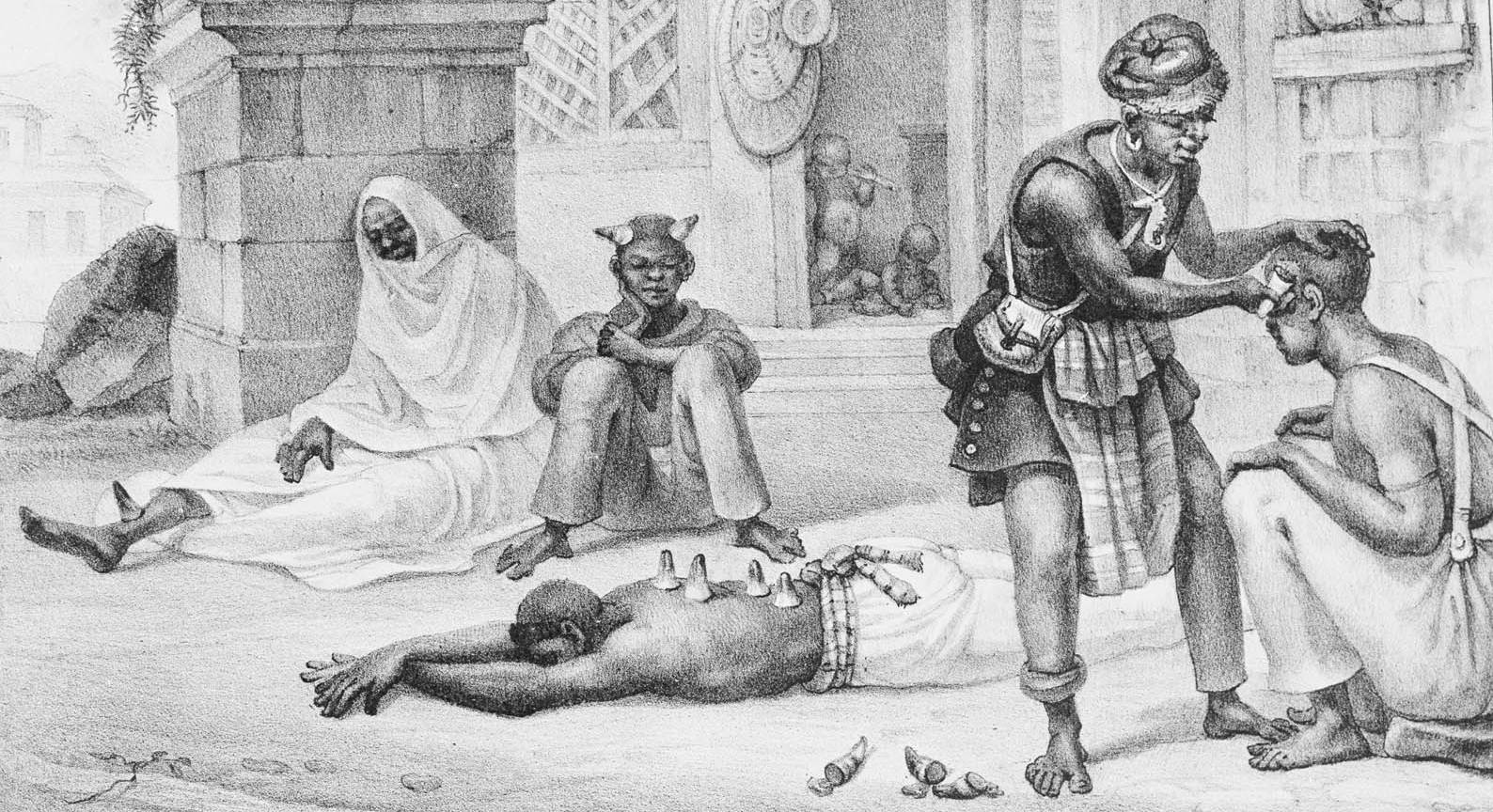

A aplicação de sanguessugas (bichas), das ventosas sarjadas (instrumento com fios de navalha que cortavam a pele) e das demais técnicas de corte e sangria como terapêutica ficava a cargo dos barbeiros, geralmente sujeitos escravizados, livres, pardos e negros, homens que eram, de certo modo, vinculados aos cirurgiões – que não tinham nem de longe o prestígio contemporâneo, embora se distinguissem dos barbeiros pela formação. Tanto os barbeiros quanto os cirurgiões exerciam atividades nas quais o corpo era o principal objeto e matéria prima (FIGUEIREDO, 1999). Betânia Gonçalves Figueiredo (1999) em seus estudos a respeito do tema, constatou que as mulheres não aparecem ligadas aos ofícios aqui relatados.

As relações escravistas

Mas, nem só como curadores e terapeutas populares viviam os sujeitos escravizados no Brasil. Como aponta Nikelen A. Witter (2006), “Mais do que técnicas terapêuticas, receitas de medicamentos e organização das habilitações para o cuidado da doença, a história da saúde é também reveladora dos diferentes tipos de relações que poderiam ser estabelecidas entre os que sofriam com a moléstia e aqueles que se dispunham a curá-la” (WITTER, 2006, p. 15). No que tange a saúde dos escravos no século XIX, “o cuidado das moléstias era um ponto importante de negociação entre senhores e escravos naquela sociedade” (Ibidem, p. 18). Nesse processo, casas de saúde como as Santas Casas de Misericórdia eram aspectos fundamentais dessa dinâmica que envolvia escravidão, saúde e doenças.

Em estudo sobre a saúde dos escravos no Hospital da Misericórdia na Bahia, Maria Renilda e Tânia Salgado Pimenta argumentam que a Santa Casa da Misericórdia desempenhou um importante papel atendendo “presos e condenados, aos órgãos, às viúvas e aos doentes, fossem soteropolitanos, viajantes, escravos, libertos ou indígenas” (BARRETO e PIMENTA, 2013, p. 78). O hospital analisado pelas autoras atendeu entre 1824-1851 um total de 959 cativos (3,2% dos atendidos), dentre os 30.070 doentes em geral, sendo 77,5% destes cativos homens e 22,5% de mulheres, tendo recebido, assim, 753 escravos e 216 escravas (Ibidem, p. 82). Assistidos numa instituição de caridade ou não, “africanos e seus descendentes procuravam assistência entre terapeutas que compartilhavam as mesmas concepções sobre saúde e doença” (Idem), como já mencionado nesse texto.

A institucionalização da medicina imperial

A institucionalização da medicina imperial no Brasil, que compreende tanto instituições como empreendimentos médico-científicos, está intimamente relacionada ao que já discutimos acima, tanto as disputas com outras artes de curar, quanto as relações escravistas relacionadas a tais (PIMENTA, 2004). Entretanto, para além das balizas oficiais das instituições, é importante ressaltarmos o processo de formação do campo médico-científico no Brasil oitocentista. Um aspecto fundamental para se pensar na composição desse campo é a relação entre os médicos e homens de sciencia, instituições – como a Faculdade de Medicina da Bahia, a Academia Imperial de Medicina ou a Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro – e periódicos científicos (FERREIRA 1998, 1999; EDLER, 2002; MALAQUIAS, 2016).

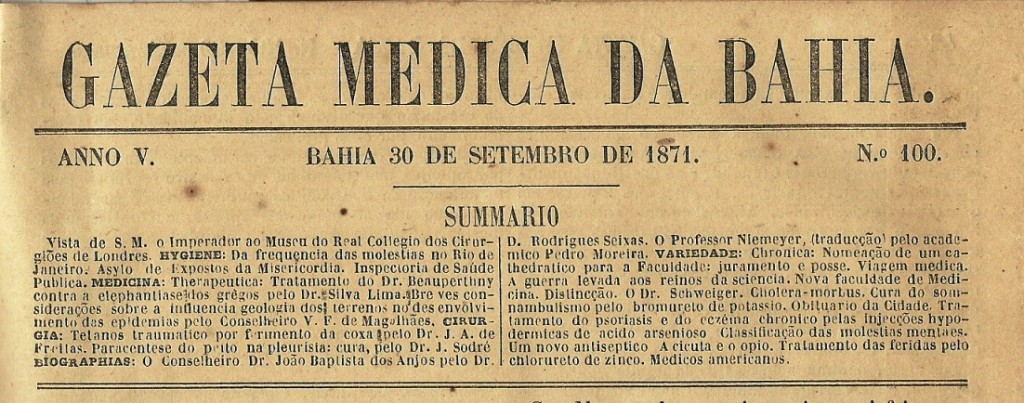

O periódico Gazeta Médica da Bahia, criado em 1866 pelo grupo de médicos que ficou conhecido como Escola Tropicalista Baiana, publicou durante décadas uma variedade de temas médico-científicos (EDLER, 2011; PEARD, 1997). As publicações do periódico contavam com resultados de pesquisas originais do grupo, traduções de artigos e livros científicos estrangeiros, notícias sobre o mundo acadêmico e sobre problemas de saúde pública do Brasil, dentre outros temas (MALAQUIAS, 2016). Alguns dos fundadores do periódico, como António Januário de Faria e Antônio Pacífico Pereira, eram professores da Faculdade de Medicina da Bahia (FAMEB). Ao lado deles estavam figuras como Otto Edward Henry Wücherer, John Ligertwood Paterson e José Francisco de Silva Lima.

Segundo Lilia Schwarcz (1993), o periódico passou por um câmbio temático entre os anos 1880 e 1890. Nas décadas de 1860 e 1870, os estudos parasitológicos eram mais recorrentes e estavam ligados ao grupo fundador do periódico (EDLER, 2011). Na década de 1880, as discussões veiculadas na Gazeta Médica da Bahia estavam mais voltadas à Higiene Pública, enquanto que temas ligados à medicina legal tais como criminalidade, loucura e perícias necrológicas passaram a ganhar mais espaço dentro do periódico a partir de 1890. Nas páginas da Gazeta Médica da Bahia, a nova teoria da bacteriologia também foi debatida e divulgada para a classe médica brasileira, causando controvérsias entre seus integrantes. Expondo considerações de médicos brasileiros sobre os achados do mundo microscópico, a Gazeta Médica da Bahia foi um importante agente na divulgação das novas teorias, “colaborando para o processo de criação e consolidação da identidade médica nacional” (MALAQUIAS, 2016, p.740).

Segundo Edler (2002), a medicina oitocentista no Brasil possuía três “démarches” sociocognitivas distintas e em disputa: a anatomoclínica, a topografia médica e a medicina experimental. Essas tradições ocupavam-se de certas doenças, guiadas por paradigmas velhos e novos, que muitas vezes se entrelaçavam na tentativa de elucidar fenômenos nosológicos plenos de enigmas. Analisando o importante médico José Francisco Xavier Sigaud e a criação da Academia Imperial de Medicina no Brasil, Flávio Edler coloca em discussão o ‘pioneirismo’ científico da chamada Escola Tropicalista Baiana. A preocupação de Edler está, nesse sentido, em demonstrar como a institucionalização da medicina imperial e das práticas científicas no Brasil já estava se estabelecendo antes mesmo da ascenção dos tropicalistas baianos, considerados àqueles que desbravaram a pesquisa experimental no Brasil.

Du climat et des maladies du Brésil ou statistique médicale de cet empire, obra de José Francisco Xavier Sigaud publicada em Paris, no ano de 1844, almejava ser a expressão de uma prática científica coletiva, consolidada em 15 anos de atividades da mais importante instituição de saúde pública nacional: a Academia Imperial de Medicina (EDLER, 2002, p. 365).

Assim, podemos refletir sobre a natureza da institucionalização da medicina imperial, que é composta de vários elementos e de um curso mais longo e com marcos menos precisos. Tanto no âmbito da produção de ciência quanto no âmbito da regulação do ofício médico, esse processo é marcado por disputas sociocognitivas, profissionais e institucionais. Pensar as diferentes artes de curar no Brasil oitocentista, as relações escravistas no âmbito da saúde e das doenças e a institucionalização da medicina nos subsidia estabelecer um grande quadro com vários aspectos importantes da saúde no Brasil do século XIX.

Abaixo seguem as referências usadas para a construção desse texto, que servem também como indicações de leituras aos interessados em se aprofundar nos estudos da história da saúde no Brasil.

Referências e indicações de leituras

BARRETO, M.R.N.; PIMENTA, T. S.. A saúde dos escravos na Bahia oitocentista através do Hospital da Misericórdia. Territórios e Fronteiras (Online), v. 6, p. 75-90, 2013.

EDLER, F. C.: ‘A Escola Tropicalista Baiana: um mito de origem da medicina Tropical no Brasil’. História, Ciências, Saúde — Manguinhos, Rio de Janeiro, vol. 9(2):357-85, maio-ago. 2002.

EDLER, Flávio C. A Medicina no Brasil Imperial: clima, parasitas e patologia tropical. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2011.

FERREIRA, Luiz Otávio; MAIO, Marcos Chor; AZEVEDO, Nara. A Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro: a gênese de uma rede institucional alternativa. História, Ciência e Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 4, n. 3, p. 475-491, 1998.

FERREIRA, Luiz Otávio. “Os periódicos médicos e a invenção de uma agenda sanitária para o Brasil (1827- 1843)”. História, Ciência e Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.6, n.2, p. 331-351, 1999.

FIGUEIREDO, Betânia Gonçalves. Barbeiros e cirurgiões: atuação dos práticos ao longo do século XIX. História, Ciências, Saúde – Manguinhos [online]. 1999, v.6, n.2. p. 277-291.

MALAQUIAS, Anderson G. O micróbio protagonista: notas sobre a divulgação da bacteriologia na Gazeta Médica da Bahia, século XIX. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.23, n.3, p.733-756. 2016.

NOGUEIRA, André. Saberes terapêuticos nas Minas coloniais: diálogos entre a medicina oficial e as curas não licenciadas (séc. XVIII). História Unisinos 18(1):15-26, Janeiro/Abril 2014. doi: 10.4013/htu.2014.181.02

PEARD, Julyan G. Tropical disorders and the forging of a Brasilian medical identity, 1860-1890. Hispanic American Historical Review, v.77, n.1, p.1-44. 1997.

PIMENTA, Tânia Salgado.Transformações no exercício das artes de curar no Rio de Janeiro durante a primeira metade do Oitocentos. História, Ciências, Saúde . Manguinhos, Rio de Janeiro, vol. 11, n. 1, p. 67-92, 2004.

SAMPAIO, Gabriela dos Reis. Tenebrosos mistérios. Juca Rosa e as relações entre crença e cura no Rio de Janeiro imperial. Em Chalhoub, Sidney et al. Artes e ofícios de curar no Brasil. Campinas Ed. Unicamp, 2003, p. 387-428.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das Raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

WITTER, Nikelen. “Dos cuidados e das curas: a negociação das liberdades e as práticas de saúde entre escravos, senhores e libertos (Rio Grande do Sul, Século XIX)”. História Unisinos 10(1):14-25, Janeiro/Abril 2006

Deixe um comentário